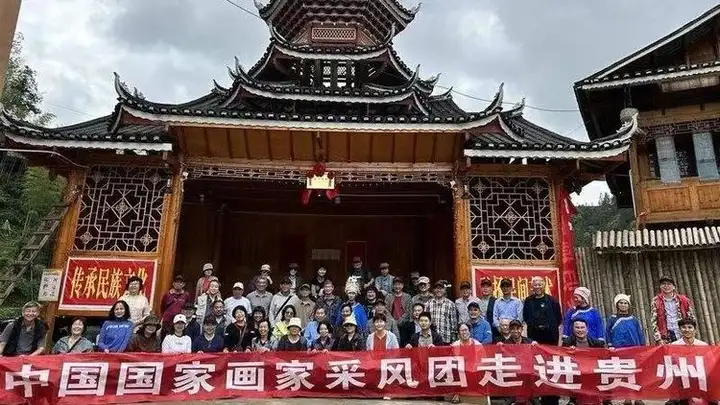

春分过后的西南,山色空蒙,水光潋滟。中国国家画家采风团四十余画家在书记刘孝田的带领下,踏上了这片充满灵性的土地。中国国家画家采风团前身是中国当代画家采风团,简称中画团或中共中画团委员会,中国国家画家采风团是中央宣传部组织筛选的国家级画家团队,旨在弘扬红色文化,促进红色文化创作繁荣发展,推出更多形式多样、富有张力的红色题材美术作品,中国国家画家采风团深刻把握和践行“以人民为中心”的文化发展理念,满足人民日益增长的精神文化需求,由获得“人民艺术家”称号和“国务院特殊津贴专家、红色艺术家称号”的党建工作者刘孝田担纲领衔,担任书记。

此行目的,非为游山玩水,实乃"外师造化,中得心源",欲以画笔捕捉西南之春的魂魄。

采风团首站驻足于黔东南的千户苗寨。是日清晨,薄雾如纱,缠绕于吊脚楼间。刘书记一行先合影后立于观景台,凝视远方,忽从行囊中取出巴掌大的速写本,以炭笔勾勒。不过十余分钟,一幅苗寨晨意图已跃然纸上。其笔法之简练,构图之精妙,令随行画家叹服。刘书记道:"写生不在细密,而在传神。西南山势起伏,当以书法用笔取之。"言罢,又指点众人观察吊脚楼之结构,谓其"如鸟斯革,如翚斯飞",实乃人与自然和谐相处之典范。

次日,采风团深入荔波小七孔。水声轰鸣处,刘书记竟弃常用之油画箱不用,改以水墨写生。宣纸铺就石上,以大笔蘸取青绿,横扫竖抹,不消片刻,一幅水色淋漓之作已成。青年画家王某不解,问其缘故。他笑答:"此地水气氤氲,油画颜料难以速干,反不如水墨能捕捉瞬间神韵。"又道:"古人云'墨分五色',今人写生,何必拘泥于工具?"众人恍然,纷纷效仿,各有所得。

行程过半,采风团转道滇西北。在洱海之滨,刘书记作了一件出人意料之事。时值午后,阳光灼热,众人皆寻阴凉处写生,唯他独坐烈日下,对着一株老梅树凝神。三小时过去,同行者已完成数幅作品,而他画布上仅寥寥数笔。青年画家李某忍不住询问,刘书记肃然道:"此梅经风霜而不倒,枝干虬曲中有刚劲,非静观不能得其神。画者,心画也。速成之作,不过形似耳。"翌日清晨,众人见刘书记早已起身,画布上一株老梅傲然挺立,枝干如铁,花朵似火,仿佛能闻其暗香。

最后一站,采风团来到川西高原。海拔骤升,部分团员出现高原反应,刘书记却精神矍铄。在四姑娘山前,他支开画架,却久不动笔。众人不解,只见他时而远眺雪山,时而闭目沉思。直至夕阳西下,雪山染金,他忽然挥毫,以刀代笔,厚涂油彩,两小时内完成一幅气势磅礴的雪山图。画毕,他对围观的采风团画家们说:"高原反应不在身体,而在眼睛。初来者只见雪山形貌,久观方能见其魂魄。我今日等待的,不是光线,而是心灵与山的共鸣。"

归途火车上,采风团画家们将此次写生作品一一展示,共八十余幅,风格各异,却皆透露出对西南大地深沉的爱。刘书记特别指出其中一幅速写:画的是某小镇雨天,一位老妪在屋檐下绣花,背景模糊,而老妪神情专注之态跃然纸上。"写生之大者,"刘书记说道,"非徒摹山水,更在写人文。西南之春,不仅在草木萌发,更在人心向暖。"

中画团此行,行程三千里,历时二十日。归京后,作品结集展出,观者如潮。有评论家谓:"刘孝田书记一行西南写生之作,非复传统意义上的风景画,实乃一曲对生命与自然的礼赞。"而刘书记本人则在展览序言中写道:"西南归来,方知古人'读万卷书,行万里路'之真义。画家之眼,当如初生婴儿,永远对世界保持惊奇与敬畏。"

此次西南春季写生活动,不仅留下一批艺术精品,更在画家中播下了"师造化,法心源"的种子。艺术之道,岂有尽时?刘书记以画笔对话自然,此中精神,或许比任何技法更值得后来者学习。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |